公證員按下錄像鍵,鏡頭對準許亮和他的伴侶,「受托人在您喪失民事行為能力的時候,將作為您的意定監護人來履行意定監護義務,您是否知曉?」三年過去,40多歲的許亮回想起和伴侶一起辦理意定監護的情景,還覺得「直擊心靈」。「就像婚禮上會問的問題一樣,」他說。

在中國大陸,同性戀群體的生存境況已經不能與幾十年前充斥著歧視、打壓的時代同日而語。但在社會接納的進程之外,他們依舊在法律承認和權益保護中處於懸空狀態:同性戀人無法結成法定伴侶,也無法享受異性夫妻的福利與權益。制度性歧視,成為另一種不被看見的隱痛。

因此,原為了解決孤寡老年人無人監護難題的「意定監護」,便「誤打誤撞」扮演了同性伴侶的「婚姻法」。

記者:張小陽 李千尋

「把身家性命交給對方」

許亮(化名)第一次了解到意定監護是在2017年的夏天。他在網上讀到一篇報道,「通訊錄情侶也馬上可以相互委托對方作為監護人了。」和很多人一樣,許亮不時用「通訊錄」代指「同性戀」。這像是一個不言自明的暗號:在「同性戀」三字難登中國社會的「大雅之堂」時,人們想要用這個諧音避免尷尬、歧視或是審查。

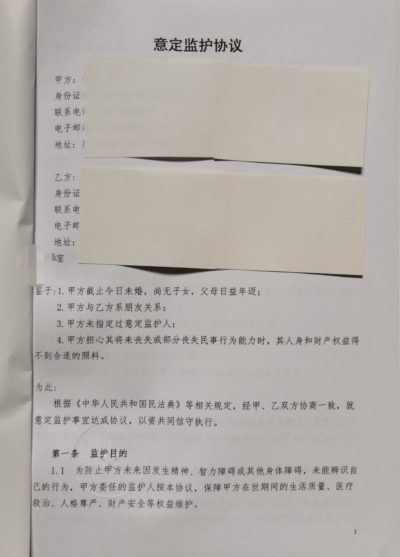

為避免沒有兒女的老年人無人照料,2015年修訂的《老年人權益保障法》,首次為年滿六十歲的群體規定了意定監護制度。2017年,《中華人民共和國民法總則》擴大了這一制度的使用範圍:凡是具有完全民事行為能力(也即具備理解和判斷其行為後果的能力)的成年人,都可以以書面協議的方式協商確定自己的監護人,在自己喪失行為能力時代為監護、照管自己。

2022年初,許亮和他的伴侶已經交往十三年。時間流逝之快,加上身邊辦理意定監護的案例漸漸變多,讓許亮覺得「不應該再拖下去了」。2022年4月,他和伴侶給公證員打了電話。

預約的公證日期當天,許亮和伴侶準備好證件,聽公證員閱讀一條條規例,又解釋意定監護協議裏的每個條款。辦理過程像一場精簡版的結婚儀式:宣誓、簽字、錄像存檔。只不過,公證書上不會出現「配偶」字樣,雙方是「朋友關係」。

協議裏寫著,在自己喪失民事行為能力時,從手術簽字、藥物類型、醫療支出到康復方案,都可以交給自己的伴侶來把關,伴侶成為了自己失能失智時醫療、生活、臨終預囑甚至民事活動等事務的「意定代理人」。這份協議,代表許亮和伴侶「把身家性命托付給了對方」。

意定監護是「中國式同性婚姻」嗎?

2021年,Phane(化名)和相戀四年的女友辦理意定監護公證,在她看來,這是給予對方「一份穩定保障」的宣言。Phane戴著朋友送的頭紗,叫來了親生妹妹做見證。北京生活節奏快,Phane和女友請了半天假就辦好了手續,妝都沒來得及化。但Phane還記得,同行的另一對女同性戀伴侶很有儀式感,一人穿白襯衫、戴領結,一人穿婚紗、戴頭紗,兩人還準備了喜糖和手捧花。

「她們可能就會把這個當成結婚吧」,Phane回憶道。

既解決了「不結婚,老了誰來照顧你?」、「做手術住院,你的同性伴侶能簽字嗎?」等等痛點,又具備這種能和異性戀「領結婚證」相媲美的「儀式感」,Phane認為,或許正是因為這樣,越來越多傳媒與機構將意定監護與同性婚姻聯繫。

多元成家權益設計專家韓元元受理過多宗同性伴侶辦理意定監護的委託。韓元元認為「意定監護是中國式同性婚姻」的說法未嘗不可,但歸根結底,意定監護更多是法律未認可婚姻關係時的替代工具。婚姻的核心權利包括財產共有、繼承、生育、醫療決策等等,而意定監護僅能涵蓋醫療決策權。想要解決其他權利問題,同性伴侶需要組合運用其他法律工具。

韓元元把「法律基礎、金融工具、信託、公證」的四層架構類比為「蓋樓」。意定監護是地基,遺囑、委託監護等工具作為補充,經過公證後,才能夠覆蓋同性伴侶生老病死、債務、撫養權等多元需求。

Phane在辦理意定監護時,公證處的工作人員知道Phane要把自己辦理意定監護的經歷發到網上後,反複提醒Phane,「千萬不要說這是結婚喔。」Phane猜測,工作人員應該是擔心這樣的說詞會帶來誤解,因為意定監護「實際上也達不到(結婚)這個效果,當人都這樣子興沖沖地跑過來簽,發現達不到自己想要的目的的時候,那一定是非常失望的」。

缺位的統一標準

許亮和伴侶辦理意定監護的過程並非一切順利。在選擇辦理地點的時候,有一家公證處直接拒絕了,並說「我們不接這部分內容」,許亮猜測,這或許是因爲公證處是司法局下屬的事業單位所致,而不想多做。意定監護擴大範圍不過五年,普及度也遠不及商業合同和遺囑,很多公證員不願意花時間去研究相關法律。另一家公證處則提出額外要求,讓許亮和伴侶提供父母的書面同意意見書。

幸好第三家公證處「比較靈活」,服務也很熱情,還願意幫他們根據具體要求修改協議。不過,在北京等地區,公證處只會提供一個固定的模板,不允許辦理人自行修改協議。

與成年意定監護相關的法規,目前僅有民法總則第三十三條,沒有其他的配套法規規定協議可以包含的具體内容。這就意味著全國各地的公證員,實際上是在自己的實踐中試探,完善著這一法規的具體樣貌。如果允許客戶自己增減條款,公證員就需要另外花費大量的時間,去仔細對照協議是否違反其他的相關法律規定。

意定監護的辦理價格同樣參差不齊。Phane在北京的公證處辦理意定監護,花了880元,而許亮和自己的伴侶在廣西辦理的時候,花了6000元。

韓元元表示,高價地區所提供的協議模板更複雜、覆蓋範圍廣泛,還包含後續跟進和協議變更等專業服務,而一些低價公證處只履行了基本公證義務,「(一些客戶)單純在比價格,沒有辦法清晰、系統地知道中間所有不同情況下產生的不同後果,也沒有人會給他們做科普教育」。

在認可度方面,意定監護協議也缺少統一標準。雖然法律規定在醫療決策中,意定監護人的決策權優先於法定監護人,但在實踐中,由於醫療機構對意定監護的了解不足,大多數情況下,意定監護人仍然無法直接為被監護人簽署醫療文件,醫療機構會要求被監護人的近親屬到場簽字。

東拼西湊的工具箱

2023年是三三和女友相戀的第六年,她們確認,彼此已經是自己生命中「最核心、最親密、最重要的關係」。她們在北京找了一家距離最近的公證處,辦理意定監護。

三三說:「婚姻制度會給結婚的雙方提供一個工具箱,這個工具箱裏面可能有錘子、斧頭、起子、扳手,各種工具。」但對於同性伴侶而言,「工具箱」裏什麽都沒有,只能通過其他法律和制度「東拼西湊」。辦理意定監護,是為了替代婚姻法保障的醫療簽字權利;但意定監護解決不了財產問題,同性伴侶不能像異性夫妻一樣,享有共同財產、合理合法繼承。爲此,她們只能單設遺囑,採用「遺贈」方式保護彼此。

除此之外,同性伴侶還可以通過《共同生活協議》來約定雙方共同投資和開銷的比例,或是簽訂共同買房的協議。如果需要讓伴侣的子女爲自己養老、繼承自己的財產,還需要簽訂《遺贈扶養協議》,保證遺贈人的財產在其死後轉歸扶養人所有。

同年下半年,三三還和女友去了海外,登記、認證了婚姻關係。這張結婚證,能讓三三和伴侶在認可同性婚姻的國家獲得與異性戀婚姻一樣的權利,比如領取對方的保險,在國內卻發揮不了任何作用。

異性情侶不花一分錢即可在中國大陸領到結婚證,而三三和女友辦理各種手續,累積花費了上萬元。她們有良好的教育水平,有律師朋友,有足夠的經濟基礎,她們生活在社會氛圍相對開放的大城市。但更多人沒有這麼幸運。

同時,並不是所有「工具」都有辦法湊齊。比如《民法典》規定,夫妻雙方在結婚時有權享受婚假;《工傷保險條例》保障了配偶領取補助金、撫恤金的權利;而一些地區則提供針對已婚家庭的購房優惠政策,如首次購房補貼、稅收減免和低息貸款等。

中國同志權益保護,一部血淚史

在亞洲其他國家與地區,同性伴侶平權的進程正在慢慢推進。繼台灣於2019年正式通過同婚合法化後,2024年,日本多個高等法院做出「禁止同婚違憲」的判決。同年,韓國最高法院也決議駁回政府上訴,確認同性伴侶有權和異性伴侶享有同樣的健保福利;泰國的《平等婚姻法》在2025年初正式生效。

然而,在中國大陸,社會並非一直線性地朝著更自由的方向發展。

1997年和2001年,同性戀在中國大陸分別實現去罪化和去病理化。

2018年9月,《中華人民共和國民法典》草案開放徵求意見,這一度被認為是距離同志平權最近的時刻,多個同志團體在互聯網號召對草案提交意見,支持同性婚姻。那年,Phane本科畢業,正忙著考研,沒能參與那場轟轟烈烈的運動。「如果八年前的事再來一次,我一定會貢獻我這份力量。但我也相信當年的一些姐姐們,她們一定做了不少努力。」

全國人大常委會發言人在發佈會公開表示,民法典婚姻家庭編草案收到「同性婚姻合法化」等意見。此回應被視為中國政府罕見的對同性婚姻的提及。然而,2020年,《民法典》出爐,沿襲了《婚姻法》對婚姻「男女雙方」「一男一女」的定義。

同年,意定監護被寫入《民法典》。