清晨7時,深圳鹽田區梧桐山腳下的招商觀頤之家養老院內,90歲的黃婆婆正坐在餐廳的窗戶旁曬太陽。不遠處,護理員端著早餐走向她,用粵語輕聲提醒:「阿婆,食粥啦,今早有你鍾意嘅皮蛋瘦肉粥。」黃婆婆接過碗,微笑著回應:「知啦,辛苦你。」

伴隨老齡化的浪潮,養老逐漸成為社會關注的焦點。據政府統計處香港人口推算(2021年至2046年)報告指出,滿65歲的長者將會在2046年達至274萬人,意味着香港逐漸步入世界衛生組織定義的「超高齡社會」,即65歲以上老年人口佔總人口比率超過20%。與香港僅有一河之隔的深圳,以優越的環境和較低的成本,吸引愈來愈多的香港老人北上安享晚年。然而,香港人身分在內地就醫卻面臨重重困難,成為跨境養老過程中亟待解決的難題。

記者:劉昊宜 魏佳卓

北上深圳養老是黃婆婆的兒子提出的。自從丈夫去世後,黃婆婆便一直獨居在香港的公屋,定期會有社工探訪。但黃婆婆對社工的管束感到不喜:「社工不允許我泡澡,不允許我用柺杖,要求我出門坐輪椅或使用四隻腳的助行器。」然而真正決定來到深圳養老院,卻是因爲一次意外的跌倒。時間倒回一年半前,一天夜裏黃婆婆像往常一樣起身如廁。然而短短幾步路,意外卻驟然降臨——轉身沖水時,她腳下一滑,整個人摔倒在地。劇痛中,黃婆婆撥通了急救電話。「救護車來了後,問我需不需要換衣服,我說算了,能活命就好。」晚上10點,她被送往醫院,額頭縫了七針,清晨6點,頭部CT檢查結果出來後,黃婆婆便離開了醫院。爲了防止意外再次發生,黃婆婆的兒子爲她選擇了深圳招商觀頤之家養老院。

與之不同的是,80歲的魏婆婆是自己選擇北上養老的。魏婆婆只有一個女兒,退休後,為了減輕女兒的壓力,她和老伴主動提出要住進養老院,並且親身考察了數家,最後夫妻二人選擇來到深圳招商觀頤之家養老院。魏婆婆表示,「首先這裡風景好,空氣很新鮮,其次交通非常的方便,出門就有車,坐地鐵很方便。另外,這家養老院是公辦民營,我們比較踏實。」深圳招商觀頤之家是鹽田區政府投資建設的公辦民營養老項目,由招商觀頤負責運營管理。

香港工聯會大灣區社會服務社於2023年6至7月進行了《香港老年人跨境養老意願與需求調查》,調查共收回2004份有效問卷,覆蓋不同居住背景的長者。調查顯示,超過80%的受訪者願意前往大灣區城市養老,深圳、中山、廣州位列最受歡迎養老城市前三位,86%的受訪者看重「空間大、環境舒適」,77%青睞「綠化多、空氣好」,70%直言「價格便宜」是核心吸引力。

護理人員方面,養老院配備一個班組來負責整個樓層老人的生活起居。根據不同的戶型,一層樓大概有十幾到二十幾位老人,會相應匹配不同班組的護工。這些護工基本都能夠以流利的粵語、普通話或客家話與老人進行交流。

韓士珍是招商觀頤之家裡的一位專業護工,負責一對一全天照顧89歲的曾阿婆。她提到,為提升專業性,她考取了老年護理證、康復理療師證,並且定期參加護理培訓,才能確保工作萬無一失。韓士珍認為,當護工最重要的是用善心與耐心去適應老人的需求,讓她開心。「她接受你,你就贏了。」

除了護工外,房間內還會配備健康監測、呼叫報警及居室監控等智慧化服務,確保每位長者的安全。養老院每日提供一日三餐,包括四菜一湯,主食有饅頭和米飯。每天的餐食由工作人員配送到各個樓層,老人在自己居住的樓層內即可享用。

港府資助 跨境養老成為新選擇

聯合國早前發佈的《人類發展報告》(2023)顯示,香港人均預期壽命達85.5歲。然而,作為全世界最長壽的地區之一,港人卻面臨著日益嚴峻的養老壓力。據社會福利署最新資料,截至2024年10月31日,有超過1.6萬人在輪候本地資助長者住宿照顧服務,平均輪候時間平均在10個月左右,而私營養老院月費動輒過萬元。

除了一床難求,一些養老院的服務質素也讓人詬病。「香港養老院像鴿子籠,叫救命都沒人應,很可怕的」。黃先生將87歲的母親送至位於深圳鹽田區的復康會頤康院,看中的是其24小時護理服務。這是一家由香港賽馬會慈善信託基金在內地資助建設的養老院,由非牟利慈善機構香港復康會負責營運。

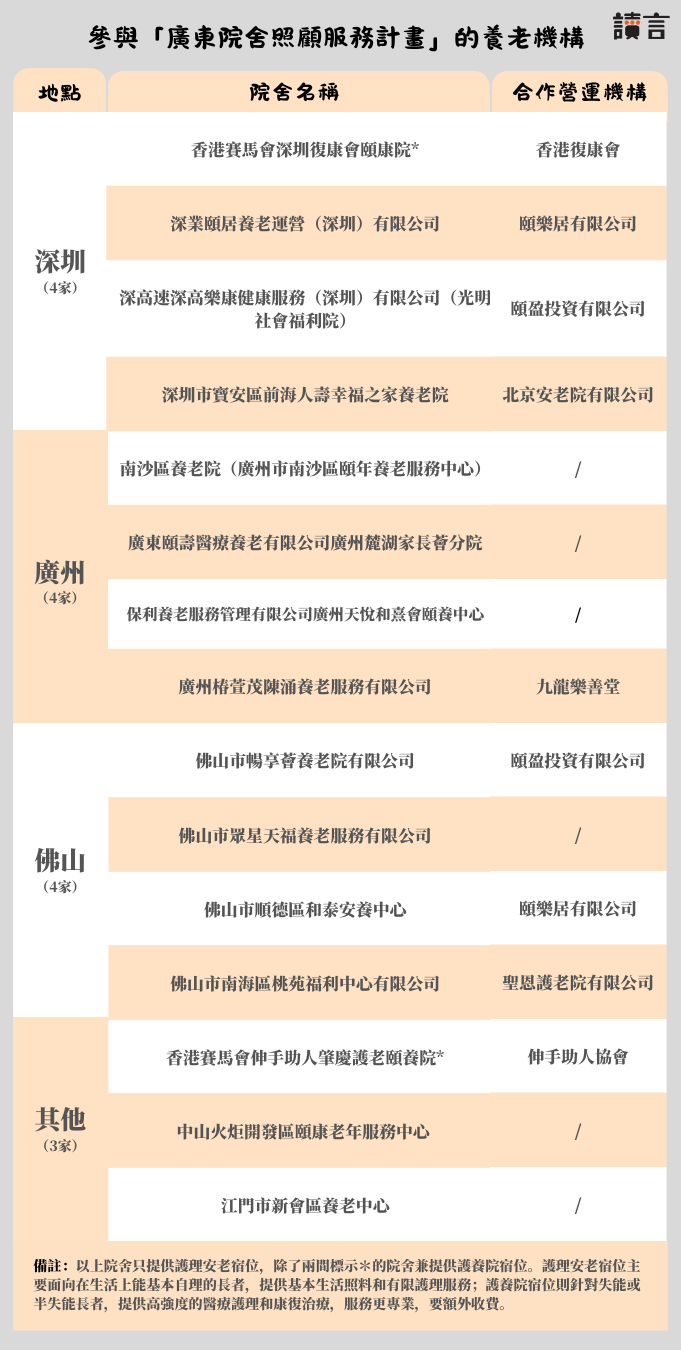

香港政府也鼓勵長者北上養老,相繼推出了廣東計劃和福建計劃,為北上生活的長者提供現金津貼。而「廣東院舍照顧服務計劃」為跨境養老提供了新路徑,該計劃允許正在輪候政府資助護理安老宿位或護養院宿位的長者,選擇入住廣東省的特定養老院,無需支付食宿和護理費用,但申請者需要經過社會福利署的安老服務統一評估。目前,參與「廣東院舍照顧服務計劃」的養老機構總數增至15家,覆蓋的城市已達六個,包括廣州、深圳、中山、佛山、江門和肇慶。

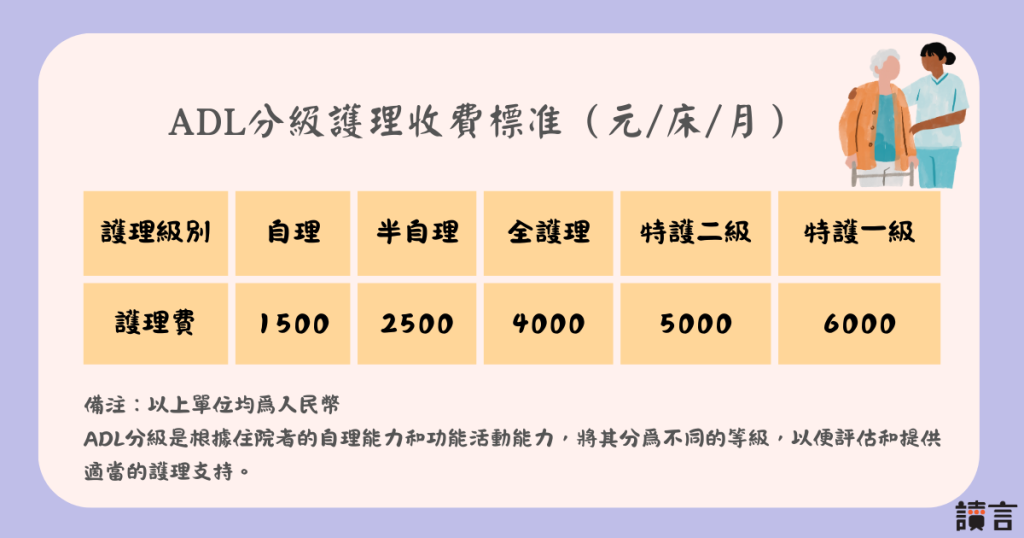

如今,香港人跨境入住内地養老院的主要方式有兩類,合資格的長者可以去到「廣東院舍照顧服務計畫」名單中的定點機構,通過輪候排位的方式入住;另一類是選擇私營養老院,招商觀頤之家便屬於後者,兩者最大的區別在於住院費用不同。

醫療費用是最大顧慮

儘管香港政府大力宣傳北上養老的計劃,但醫療往往是長者最擔心的一環。黃先生憂心道:「有時候我們帶老人去深圳市人民醫院看醫生,光車費就每小時需70元人民幣,護工要時薪100元人民幣,根據每次看病時長累計費用。這方面的開銷比在香港本地養老院要多。」

「醫療是最大阻礙。」招商觀頤之家養老院的營銷負責人鄒思章表示,許多香港老人前來諮詢,但院裡目前只住了20多位,最關鍵的醫療問題卡住了他們的腳步。

政府為本地年滿65歲的長者提供每年2000港元的醫療券,帳戶累計不超過8000港元,且可與配偶互用。但長者到了內地養老後,醫療券沒有任何用處。老人若患重病,要麼自費承擔內地醫院的門診治療費用,要麼折返香港。

醫療券的「孤島效應」背後,是兩地醫療體系的結構性差異。香港嶺南大學研究生院和政策研究院研究助理教授石琤指出,首先,香港老人在公立醫院看病是幾乎免費的,但在內地由於沒有醫保,掛號及看病都需要自費。其次,在內地和香港看病的醫療記錄是不能互通的,如果老人有急症去內地醫院看病,醫生不了解他的病史,也面臨語言無法溝通的問題,可能會延誤病情。第三,香港醫院有嚴格探視時間,家屬無需全天陪護,但在內地住院往往需要家人陪同。

擴大醫療券適用範圍

香港勞工及福利局在2025年內推出為期三年的試驗計劃,資助選擇赴粵養老的綜援受助長者入住指定在粵院舍。每名合資格長者每月可獲5000港元資助,共1000個名額。同時,今年1月舉行的廣東省衛生健康工作會議宣佈今年將拓展實施「港澳藥械通」政策,允許大灣區內的醫療機構使用本港註冊的藥物和醫療儀器,接受香港長者醫療券的機構將全面覆蓋大灣區九市。

針對醫療痛點,石琤提出了相應建議。一是要讓符合條件的香港長者盡可能參加當地的居民醫保,對於中低收入長者,政府可以考慮予以參保補貼,充分利用當地的醫保資源。二是考慮擴大醫療券的使用範圍,通過香港與內地醫院建立合作機制,使得醫療券可用於支付長者在內地自費的醫療費用,目前醫療券的適用範圍已經從最初的港大深圳醫院拓展到九家內地醫療機構。三是對於有額外較大支出的情況,香港政府可以考慮實行二次報銷,即在醫療保險報銷之後,對個人自付部分再次進行報銷或補貼。

對於現在的生活,黃婆婆很滿意。前不久,她參加養老院組織的保齡球活動得了獎,獎品是一枝牙膏,獎品雖小,但她卻很開心:「有很多活動,你說是不是很開心?新年的時候,院長來給我們拜年,發了很多吃的,派利是,還跳了非洲鼓舞,我那天也跳了,我很喜歡。」現在黃婆婆又參加了書法班,活動比年輕時還要多。

對她而言,跨過口岸北上,是當下安度晚年的最佳方案。