「墨,黥也,先刻其面,以墨窒之。言刻額為瘡,以墨窒瘡孔,令變色也。」兩千年前的古人這樣記錄黥刑:先割破受刑者的面部,刻下奴、婢、盜、賊等文字或圖案,再染上墨炭,傷口癒合後就會留下深色傷疤,成為永久標記,以表明此人曾經受過刑罰。而兩千年後,公安系統中伴隨違法者終身的處罰記錄,正在成為當代「黥刑」。

在外網留言、打牌賭錢涉款超過200元、坐車沒繫安全帶,都可能留下違法記錄。但當「案底」等同於終身烙印,輕微違法者往往也難逃社會排斥,甚至面臨長久的精神壓力和人格羞辱,進而影響他們求學、求職、社會關係甚至人生選擇。根據國家統計局數據,過去五年,違法案件平均每年有800萬起。

在「永不寬恕」的結構下,違法者希望撬動裂縫,尋求被原諒的可能。

記者:李千尋 張小陽

公務員筆面試狀元,折戟於政審

也許,方昭衡(化名)根本不該報考公務員。

2024年,方昭衡30歲,參加了家鄉省份的公務員聯考。這個筆試面試都考取第一名的年輕人,因為兩年前的一次警告,最終沒通過政審。「政審」即政治審查,主要考察考生是否「思想進步、品德優良、作風正派,有較強的組織紀律性和法制觀念」。

方昭衡試圖與報考單位溝通,講「不教而誅為之虐」,講「看待事物要辯證」。接待他的領導沉默了很久,終於開口,聲音乾澀:「孩子,你很聰明……」

方昭衡的思緒突然回到兩年前,2022年那個漫長的冬天。疫情封控之下,他一直窩在家,幾乎失去了時間觀念,機械化的生活只剩下核酸、消殺,還要時不時考慮明天的蔬菜。窗外城市寂靜,陷入停擺狀態。唯一濃重的記憶是卡塔爾世界盃。屏幕對面陌生得像是一个平行世界,幾萬名球迷臉上塗著油彩,手中揮舞旗幟,巴西的黃綠,阿根廷的藍白,全景鏡頭裏只能看到密密麻麻的攢動色點。球員在綠茵場奔跑,看台歡呼如海嘯。「我們什麼時候可以放開?」——方昭衡被這個念頭擊中,打開推特,搜了搜相關內容。搜索結果裏有幾條視頻,畫面激烈,方昭衡靜靜看完,沒忍住留了評論。

時間來到2023年春節,方昭衡已經可以自由串門探親了。疫情終結比預想的更快一些。那天,他正和家人一起,開著車準備去親戚家拜年。半路上,手機響了,是陌生號碼:「現在派出所對你進行傳喚。」方昭衡懵了,不明白犯了什麼事,自己「不偷不搶不坑不騙,就是一個正常的公民」。但電話那頭態度強硬:「不要讓我們開著警車去找你。」

方昭衡猶豫著在拜年路上掉了頭。公安機關查出了他瀏覽外網視頻的記錄,兩個月後,方昭衡因違反《中華人民共和國電腦資訊網路國際聯網管理暫行規定》,被處以行政警告。

法網愈織愈密,違法年均800萬起

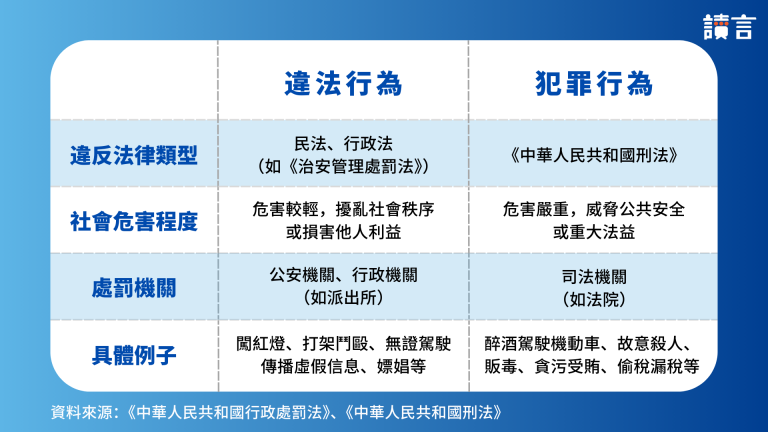

根據中國人大網,「違法」和「犯罪」是兩個層次不同的法律概念。違法是一個大概念,指一切違反法律法規的行為,其外延極為廣泛。而犯罪是一個小概念,只有觸犯刑法的違法行為才屬於犯罪,具有嚴重社會危害性,需要承擔刑事責任。

在實踐中,中國借鑒了大陸法系傳統,將違法與犯罪分離。一般來說,在犯罪行為之外,違反其他法律規範的行為,一律屬於普通的違法行為。在這樣的語境下,違法行為的社會危害程度遠低於犯罪行為,主要承擔民事責任或行政處罰。

然而,在現行法律框架下,違法記錄和犯罪記錄一樣,沒有封存或消除機制,而是終身伴隨違法者,不少招聘單位都可向公安機關查詢當事人是否有違法記錄。這份記錄像幽靈,看不見,但讓人一直掛心。每到人生的重要關口,「幽靈」就冷不防現身,嚇你一跳,時刻提醒你它的存在。

《中華人民共和國行政處罰法》講求過罰相當,既不讓違法者因僥倖逃脱而輕視規則,也不讓無心之失者因過度懲戒喪失生存空間。方昭衡或許會把自己的處境歸類為後者。他不明白,為什麼只是因為上了外網、留下了幾句無關痛癢的評論,「人生被完全徹底地否定,再無任何補救的可能」。

根據國家統計局數據,像方昭衡這樣的違法案件,單是過去五年,平均每年就有800萬起。如果查詢中國統計年鑒從1998年開始的數據,案件數量總和超過了二億。

違法的人,一定是十惡不赦的「壞人」?

被公安機關警告的那次「翻牆」,不是方昭衡第一次上外網。他畢業於外國語大學。讀書時,校園網與外網連通,不需要使用VPN,就能直接在外國網站搜索文獻和資料。畢業後,方昭衡在菲律賓和孟加拉各生活過一年,從事一帶一路相關工作。刷推特,看YouTube,對他來說從不稀奇。

結束一帶一路工作後,方昭衡回國做村裏的基幹民兵,抗洪防汛,睡過七月的大堤野草地。2020年初,疫情剛爆發,方昭衡就報名成為了防疫志願者,吃泡麵火腿腸,在一個個「鼻涕口水都能凍住的寒夜」執勤。

採訪裏,方昭衡反復提及的一個詞是「公平」。過去的他,種瓜得瓜,種豆得豆,付出和回報總成正比,廣闊的坦途水到渠成。這樣一個相信公平的人,卻在比寒夜還肅殺的日子見到了太多不公平,並對此義憤填膺。

被查出的那條行政警告像一記耳光,仕途,前程,全都戛然而止。「我已經被開除出人民隊伍了,」方昭衡在床上躺了一個月,什麼都不想做,「感覺在被一股無形的力量一步步地推向社會對立面。」

從那之後,方昭衡開始關注違法記錄如何封存。一次偶然,他在社交媒體「抖音」上刷到了同樣有違法記錄的李勝萱(化名)的賬號,點進主頁,發布的內容全是有關呼籲違法記錄封存或消除的專家學者語錄。

方昭衡也注意到了視頻下的惡評:「堅決反對!」「犯過罪的臉上最好刺個青!」看著難受,方昭衡主動找到李勝萱,鼓勵她把賬號做下去。

現在,李勝萱呼籲違法記錄封存制度的視頻平均每條都有上百萬的瀏覽量,賬號也改了新名字,「破繭向陽社」。她鼓勵有違法經歷的夥伴把自己的故事分享在評論區,也倡議大家在中國人大網寫意見——人大網能夠在法律草案修訂過程中收集反饋。有時李勝萱會留言「需要給專家寫信的,請私信」,然後把專家的郵箱地址分享給求助者。有求助者不會使用電郵,李勝萱會幫忙代發郵件。有一位大哥,令李勝萱印象深刻。

他在信中寫:「生意尚可還有經濟能力時,我自掏腰包請我們全村老年人過節吃餃子,可見我並不是作奸犯科十惡不赦之人。」

違法記錄的「次生災害」

民警敲門的時候,張鈺(化名)正在屋裡和朋友玩一種紙牌遊戲,炸金花,十塊錢一把。她以為朋友送的食物到了,沒多看就開了門。由於打牌涉及的總金額超過200元,張鈺因賭博被處以1000元罰款,行政拘留13天。在拘留所的13天裏,張鈺的體重掉了十斤。

違法記錄對張鈺的詛咒才剛剛開始。她擔心自己的記錄會影響丈夫和孩子,惶惶不可終日。丈夫在事業單位,聽說升職要政審配偶,害怕受到牽連,與張鈺離婚。兒子的夢想是當警察,每次出去玩都纏著媽媽給他買警車。張鈺早早給兒子做了規劃,參軍,考公檢法。但有人告訴張鈺,因為她有違法記錄,兒子有的兵種當不了,公檢法也去不了。張鈺形容自己像行屍走肉:「現在全家人都討厭我。我每天自責愧疚。我連累了所有人。」張鈺的兒子還在上幼兒園,距離參軍、做警察,至少還有十幾年的時間。在這十幾年裏,在違法記錄消除尚未到來前,張鈺別無選擇,每次看見兒子的笑臉,她的心都要刺痛一下。

家庭之外的希望也相繼破滅。張鈺最初打算做點小生意,找銀行貸款,遲遲批不下來,一問才知道,貸款被拒絕的原因是自己有「劣跡」。後來張鈺去面試私企,一切順利,直到最後一步,工作單位讓她去當地公安機關開一張無犯罪證明。

根據《公安機關辦理犯罪記錄查詢工作規定》,犯罪記錄是指「我國國家專門機關對犯罪人員的客觀記載。除人民法院生效裁判文書確認有罪外,其他情況均應當視為無罪」。然而,證明拿到手,張鈺注意到一行備註:「張鈺雖未犯罪,但某年某月某日在某地因賭博被治安拘留13天。」

工作没了,可想而知。

消除違法記錄的機會,亦是幫助違法者融入社會

和張鈺一樣,違法者回歸社會的第一步,往往是找份工作糊口。但開不出「乾乾淨淨的無犯罪記錄」,保安、清潔、安檢,做外賣員、跑網約車,這些最大眾化的靈活就業,一律行不通。點開應聘網頁,一項要求足以把違法者拒之門外——「無不良記錄,無前科」。

有時,社會的排斥以一種更荒謬的形式出現。2023年,一則新聞引發熱議:一位父親想給上中學的兒子辦理轉學插班手續,但諮詢過的學校全都以「班級學生人數超標」等理由拒收。父親很疑惑。最後學校負責人私下告訴他,之所以不讓入學,是因為孩子在公安機關有案底——因為坐副駕駛位未繫安全帶,被處警告。

律師聶飛躍在執業過程中曾多次接到有關違法記錄消除的諮詢。聶飛躍指出,在實踐中,違法記錄確實可能被濫用。比如一些單位在招聘、審查環節,過度解讀違法記錄,對有輕微違法記錄的人員進行不合理的限制,產生類似「株連」效應的情況。

聶飛躍認為,給予違法者消除違法記錄的機會,可以幫助他們融入社會,對於社會和諧來說有一定促進作用。同時,違法記錄的不當保存和使用可能引發隱私泄露風險,消除制度可以有效避免這些問題。

對於違法者在求學、就業過程中,因違法記錄遭到不合理對待的情況,聶飛躍建議違法者能通過協商解決問題,可以向用人單位詳細說明違法事件的具體情況,表明自己從此次經歷中吸取的教訓以及自身的改變,爭取獲得平等的競爭機會。如果用人單位拒絕錄用,構成就業歧視,可以在律師的指導下收集證據,通過勞動仲裁或民事訴訟等途徑維護自己的合法權益。

再收到張鈺的消息,她的語氣終於輕鬆了一些:「我今天下午找到新的工作了,不過不是我理想的工作。不交五險一金(即中國大陸用人單位提供給勞動者的保障性待遇,如醫療保險等),也不需要我開任何證明。」

協商與博弈,修訂法律的難題

2023年9月,被稱為「小刑法」的《治安管理處罰法》在實施17年後迎來首次大修。《治安管理處罰法(修訂草案)》在中國人大網公布,並向全社會公開徵求意見。其中首次規定了未成年人的違法記錄封存問題:「對違反治安管理時不滿十八週歲的人,違反治安管理的記錄應當予以封存」。

也是在那時,李勝萱開始在各個社交媒體宣傳,鼓勵身邊有違法記錄的朋友去人大網寫意見,希望能用合力撬動法律修訂。然而,《治安管理處罰法(修訂草案)》二次審議稿於2024年6月公布,關於違法記錄封存的規定沒有改變。

方昭衡給呼籲違法記錄消除制度的高校學者寫過郵件,在長信的尾巴,他用自己駕輕就熟的,寫公文的風格,講道理,列數據,引用毛語錄,談偉大復興,詳細論述了為什麼違法記錄封存制度勢在必行。他還記得自己萌生考公念頭的那個瞬間,大學的教導員對他說:「如果你對社會不滿,你就去改變。」從那時起,這個相信公平的年輕人,開始熱忱地希望把自己的信念帶進體制。時至今日,依舊如此。

改變發生的那個瞬間,大概會像一束陽光洒在身上。暖洋洋的,幽靈消散了。