「在上海,孩子不聽話,打一頓就老實了。但到了香港,這條路行不通了。」一貫實行棍棒教育的李女士無奈地抱怨道。長久以來,「不打不成器」是很多中國家庭根深蒂固的教育理念,但這種傳統的教育方法,在不知不覺間可能跨越界限,演變成虐兒行為。

《強制舉報虐待兒童條例》倒數生效日期不足一年。這項法規被視為香港兒童保護的重要里程碑,也爲所有家長敲響警鐘。儘管很多家長對虐兒是刑事犯罪心知肚明,但涉及到具體的虐兒行爲界定卻不甚了解,存在育兒的知識盲區。在此基礎上,對於本就不熟悉香港的新移民家庭而言,文化差異與法律認知的缺口,讓他們對香港的育兒界限更爲模糊。

記者:魏佳卓 劉昊宜

- 對兒童施以暴力等同向成年人使用暴力,同樣是刑事罪行。

- 任何行為或不作出某行為危害或損害兒童(指18 歲以下)身心健康發展,都可被視為虐待兒童。

- 根據 第212章 《侵害人身罪條例》 列明多項與非法使用武力相關的罪行,包括普通襲擊、造成身體嚴重傷害以至謀殺,當中有與兒童及少年人有關的罪行。

- 根據《侵害人身罪條例》 第26條列明,非法拋棄或遺棄不足兩歲的兒童,以致該兒童的生命受到危害或健康蒙受(或相當可能蒙受)永久損害,即屬犯法。

- 根據 《侵害人身罪條例》 第27條 ,任何超過16歲的人,如有責任管養、看管或照顧一名不足16歲的兒童或少年人,而此人如故意襲擊、虐待、忽略、拋棄或遺棄該兒童或少年人,或導致及促致該兒童或少年人受襲擊、虐待、忽略、拋棄或遺棄,令該兒童或少年人可能受到不必要的苦楚或健康損害,即屬犯罪。

- 上述條例同時涵蓋故意進行某些行為及因忽略而沒有作出某些行為,例如沒有為兒童或少年人提供足夠的食物、衣物或住宿,或明知及故意不向負責提供這些生活所需的主管當局、社團或機構,為有需要的兒童或少年人領取資源。

內地育兒用棍棒並無不妥

今年36歲的李女士是土生土長的上海人,丈夫是香港人,有一個五歲的兒子Lolo。Lolo在2019年於上海出生,那時正值新冠疫情爆發初期,出於防疫安全,今年過年後才和丈夫搬到香港定居。Lolo是一名十分敏感的小孩,神經敏銳、情緒波動劇烈,一度每天崩潰大哭六到八次。李女士從小在一個高壓環境下長大,她的父母以「棍棒底下出孝子」的理念教育。因此,她受自身家庭影響,在孩子一歲半到兩歲之間就開始進行棍棒教育。

李女生是學前教育師範專業本科畢業的,自學過兒童心理學,知道打孩子其實是不對的,會時常自我反省。「雖然說我們應該要調節,但是做起來真的很困難,尤其是像我家這種不乖的孩子。你溫柔了,他就把你的話當耳邊風,你嚴厲了,他會跟你對著幹,所以在來香港之前我們一直都是棍棒教的。」

除了法律約束,教育方式轉變的主要契機因為今年聽到Lolo的一句話:「為什麼人家都想要自己的孩子好,只有你不愛我?」這句話觸動了李女士,她開始研究敏感度高的兒童心理特徵,並嘗試調整自己的態度。「放過孩子,首先要放過自己。」她開始學著放手,允許孩子自主決定作息、飲食及是否洗澡。

但丈夫的教育觀卻截然不同,作爲典型的香港人,他講究健康管理,必須吃蔬菜、早睡早起,注重衣著得體,連孩子穿棉毛衫出門都要逼著換掉,希望孩子在理想狀態下成長。這種理念差異導致夫妻倆常常會爲育兒瑣事爭吵,比如爭論該不該讓孩子玩手機等問題。由於管教孩子困難,李女士常常會被氣得胸悶氣短、在和丈夫爭論時也有對牛彈琴的感受,讓她十分困擾。因此在放任之初,李女士的丈夫看到孩子連續三天沒洗澡、凌晨一點半才睡覺是很崩潰的,甚至指責她「這樣會害死兒子」。但放任三周後,孩子的情緒明顯改善,親子關係也有所緩和。

與此同時,李女士通過和香港朋友聊天,了解到香港有嚴格的「強制舉報虐待兒童條例」和兒童保護的相關法律,儘管她內心仍認為適當體罰是有必要的,但還是會尊重香港法規。同時,她希望法律也可以關注家長的情緒需求,「大人的情緒也是需要被理解的,並不只有孩子。」在情緒波動時,李女士也會向朋友和老師求助。由於剛到香港,對此了解有限,但她願意嘗試尋找專業援助。

單親母親與特殊兒童的相處之道

余女士一家是另一類新移民家庭的縮影。45歲的余女士是單親媽媽,獨自帶著一位17歲患有自閉症和中度智障的女兒生活。她的女兒在四歲時被確診為患有自閉症,十幾年前,她從廣東江門移居香港,只為給女兒爭取更好的特殊教育資源。不同於内地,香港的特殊教育會對學生進行病情評估,分為輕度、中度和重度三個級別,評估完後會為孩子分配對應等級的學校。她的女兒正在一所由政府資助的特殊教育學校就讀,每年僅需繳納八百多港元的書本費。作為單親母親,余女士在香港社區組織協會做清潔工,一邊工作一邊照顧女兒,不久前剛與女兒從劏房搬到過渡性房屋居住。

特殊兒童相比其他小朋友而言,理解能力與溝通能力較差。儘管溝通方面需要花費很大精力,但余女士從未打過孩子。由於自己是被爸爸給打出來的,所以余女士明白相應的痛苦,在女兒犯錯時只會批評和責駡。教導期間有時余女士會很生氣,通常她會躲在一邊冷靜,冷靜下來就好了。

搬到香港後,余女士從社區宣傳和學校諮詢等渠道了解到香港對特殊兒童的支援服務,盡可能利用相應的資源,也漸漸了解並適應這裡的法律法規。她了解到,女兒的學校有相應的家長服務支援,會配套社工和心理專家,社工會跟進每個學生的家庭情況,及時發現問題並提供幫助。儘管余女士還不清楚「強制舉報虐待兒童條例」,但她通過看電視新聞了解到香港其他對於保護兒童的法律,比如疏忽照顧兒童罪、虐待兒童罪等,知道打孩子、把孩子單獨放在家的行為是違法的。「在內地,你打孩子,別人可能會覺得你是在教育,但在香港,鄰居聽到孩子的哭聲都可能報警。」

認知不足埋隱患 强制舉報成挑戰

社會福利署一直透過保護兒童資料系統收集和統計曾被傷害/虐待或現有被傷害/虐待危機的兒童,並設登記個案資料。社署最新統計顯示,2024年本港新登記達1504宗,數字創下新高。數據表明,有多達928宗個案的施害者為兒童的父母。在傷害或虐待兒童事件的類別中,「身體傷害/虐待」類別的數量最高,佔比達到39.6%。 根據香港中華基督教青年會(YMCA)在去年7月至11月間開展的問卷調查,有接近三成(27%)家長認為適當體罰能改變子女行為 ,是教育孩子的有效方式。

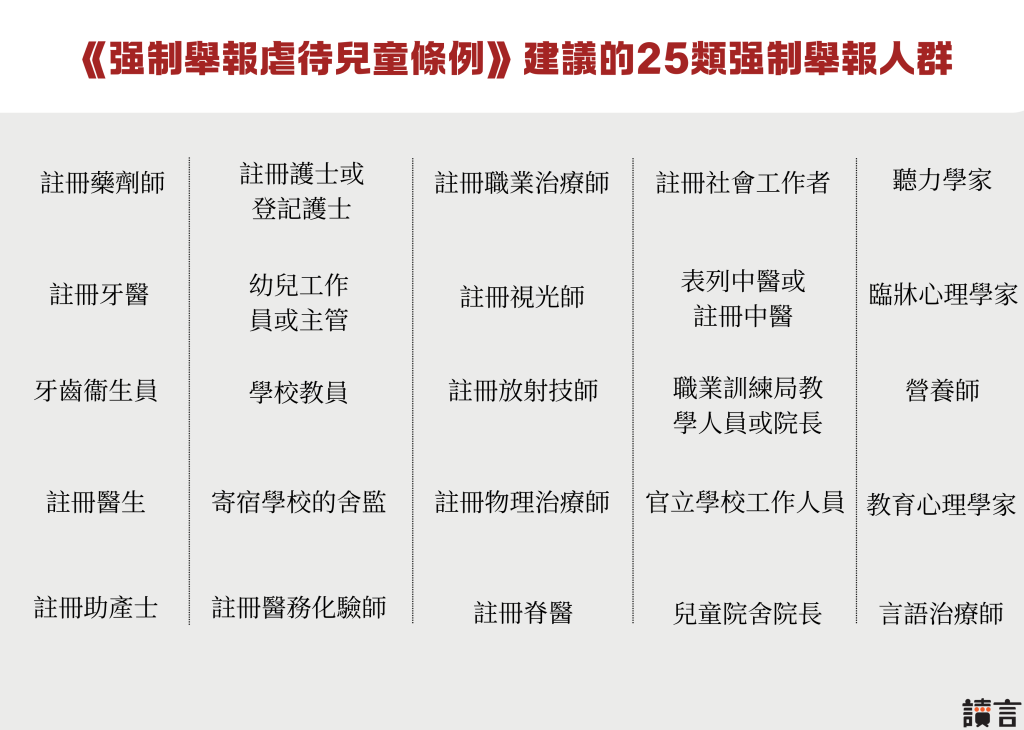

「強制舉報虐待兒童條例」將於2026年1月20日正式生效。根據該條例,醫護人員、教師、社工等25類專業人士(另見圖)若發現兒童遭受嚴重傷害或面臨嚴重風險,必須強制舉報,否則將承擔法律責任。

香港中文大學社會工作學系陳孟彤教授指出,此前香港為自願舉報制度,「強制舉報虐待兒童條例」即將實施是一個積極的訊號。但該條例仍存在一定的局限性,比如對於「嚴重傷害」的界定會讓人誤解輕微傷害無需舉報;目前的條例僅規定25類人士強制舉報,與加拿大要求公民強制舉報所有可疑個案相比力度還是較弱。

資料來源:香港幼兒教育及服務聯會

YMCA的問卷調查還揭示了家長對保護兒童法規的普遍認知不足,三分之二受訪家長表示對有關條例的內容並不清楚,有54%的受訪家長表示不知道「讓其有機會私自接觸藥物」可能會構成虐兒行爲,甚至有19%受訪家長認為「用物件擊打」不觸犯虐兒相關條例。這表明當法規生效時,很多家長無法明確界定自身行為是否已觸及法律邊界,也難以對虐兒行為進行舉報。

文化差異加劇虐兒風險

針對調查結果中很多家長並不知曉有關條例的情況,YMCA協調幹事施文欣解釋,以調查中「38%受訪家長不知道將幼童單獨留家有機會觸犯虐童相關條例」為例,調查除了本地居民,還包括內地新移民、來自印度等不同國家地區的人士。比如在不同國家,對成年的理解也有所不同,也會存在將不滿18嵗的孩子獨留在家的情況。但在香港,不論是獨留在家中、在街上或商場,任何人忽略他們所管養、看管或照顧的16歲或以下的兒童而導致其受到不必要的苦楚或健康損害,均屬刑事罪行。這些文化差異都導致新移民對香港本地的法規認知存在偏差,出現一些常識性問題不清楚的情況。

此外,施文欣還提到,香港本地教育方式深受西方影響,新移民家庭過去可能在內地農村生活,親戚都住在附近,可以互相照應。但在人口密集的香港,多數家庭是獨立核心家庭,普遍缺乏家庭支援的網路,傳統的教育方式就會產生問題。例如有新來港的家庭家長表示,曾將藥品放在孩子觸手可及的地方、也會偶爾讓孩子們獨留在家,又稱對香港保護兒童的法規不了解,坦言沒聽說「強制舉報條例」。

社工介入促轉變 守護兒童健康童年

兒童保護常識認知不足並非僅限於新移民家庭,而是普遍存在於各個家庭中。據防止虐待兒童會總幹事兼社工黃翠玲稱,從2024年4月到2025年3月底,機構接到公眾舉報懷疑虐待兒童的熱線電話數量較上年度上升約8%,能夠看到公眾保護兒童的意識在逐漸提高,然而舉報量的增加也反映了更深層次的問題。

針對各類個案,防止虐待兒童會已建立系統處理流程:接到熱線電話後,社工們會評估虐待風險,有風險則會外展調查、全面評估家庭狀況,發現兒童受傷會送醫報警。此外,社工還會針對根據個案制定福利計畫,通過心理輔導讓兒童康復,並強化家長的正面管教知識技巧,促進家庭重聚。

在處理過的個案中,黃翠玲表示:「很多都是從輕微體罰開始,比如用手打手掌,然後升級到用間尺。」家長大多數沒意識到體罰可能會升級到暴力程度,惡化成虐待兒童。體罰的危害不僅造成兒童身體受傷,還會導致很多長遠問題,如自信心低落、心理問題或對他人產生攻擊性行為。

黃翠玲介紹,大多數情況下,社工看到孩子臉上或手腳有些傷痕就會去調查原因。但最近也發現一些個案的傷痕不容易看到,可能在衣服遮擋的地方,這種情況就需要和兒童進行談話才能辨識出來。「有一次我們去做調查,一名兒童說前一天被打過背部臀部,現在還痛,考慮到可能還有傷痕在,我們立即送院檢查,發現竟然有十幾二十條傷痕,但這類傷痕往往被衣服遮擋,平時基本看不到。」

律師蘇文傑提醒家長教導子女時不要抱「恨鐵不成鋼」心態,以為只是用嚴厲的方式管教,打罵子女,令自己誤墮法網。蘇指出,法例現階段雖然只列出25類專業人士(涉醫護、教育及社福範疇)為強制舉報者,但出於保護兒童及社會道德,呼籲一般巿民遇見虐兒事件,也盡公民責任舉報。